|

|

|

2008年8月

|

|

|

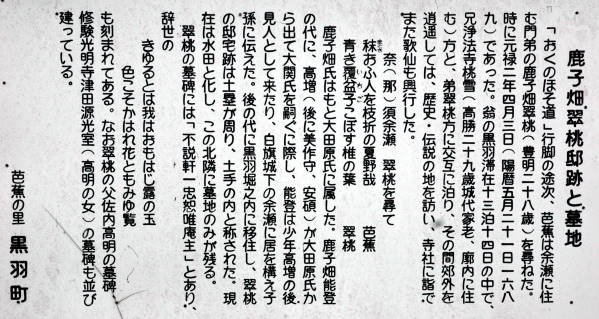

大田原市立図書館主催の歴史講座「奥の細道・松尾芭蕉の足跡をたどる」という講座に出席しました。講師は淨法寺直之先生で、この方は元禄時代に芭蕉が訪問した時の黒羽藩の家老であった淨法寺高勝(芭蕉の門弟で俳号桃雪、秋鴉)から12代目に当たる人である。 |

||

| 旧暦の4月3日(陽暦5月21日):日光から、玉生、矢板、大田原を経て翠桃邸のある余瀬に到着。(余瀬という地名は現在もあり) 4日:黒羽藩城代家老・浄法寺図書高勝(通称図書、俳号桃雪、秋鴉)に招かれる。  5日:深川での禅の師である仏頂禅師ゆかりの雲巌寺を訪ねる。 6日〜8日:雨で桃雪邸で休養 9日:光明寺へ 10日:桃雪邸で休養 11日:桃雪邸から翠桃邸へ戻る 12日:犬追物跡、玉藻稲荷神社の史跡探訪 13日:金丸八幡宮参詣 14日:翠桃邸で歌仙興行 15日:翠桃邸から桃雪邸へ 16日〜18日:黒羽を立つ高久へ 18日〜20日:那須湯本、殺生石 |

||

|

|

黒羽の「芭蕉の館」前にて

|

那須氏の崇敬篤く、那須氏没落の後は黒羽くろばね城主大関氏の氏神としてあがめられ、天正5年(1577年) には大関氏によって本殿・拝殿・楼門が再興されたと社記は伝えています。 社宝には、那須与一が奉納したといわれる太刀や寛永19年(1639年)の建立と推測される楼門などがあり、 春と秋の例大祭に奉納される太々神楽、獅子舞、流鏑馬の行事なども有名です。 (以上は市のHPの紹介記事) 1185年那須与一が屋島の戦いにて扇の的を射落す時に「南無八幡大菩薩…願わくはあの扇の真中に射させ てたばせたまへ」と願掛けしたのはこの那須神社であると説明を受けたことがあった。 しかしこれは間違いで那須湯本にある「温泉大明神(ゆぜんだいみょうじん)」に願賭けしたという。 500年後の5月31日芭蕉は源義経の軍兵那須与一に思いを馳せこの那須神社に参詣している。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||

| 戻る |